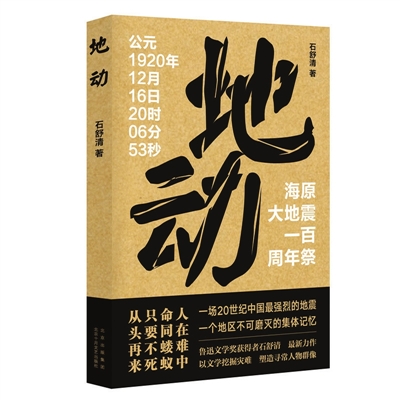

百年前那次大震,人们用各种方式对它进行着记录与书写,作家石舒清就是其中一位。今年,他以海原大地震为题材的长篇小说《地动》创作完成并在《十月》期刊首发,引起强烈反响,新书《地动》也将于近期出版。以下即为本报记者与他的对话访谈。

故乡是一个源泉

记者:采访中,在海原这片土地上行走,觉得一些名称和语言很有特点:明明是一片干旱与缺水的地方,却有个水意十足的名字“海原”;当地人将地震称作“地动”,地震中窑洞坍塌压死人称为“被打死了”,好像大地是一个人,在发怒时,会动、会打人……能从您的感受和角度,给读者介绍一下您的故乡海原吗?

石舒清:在不构成阅读障碍的前提下,我一直试图用西海固方言写小说。我们自言自语的时候,都不由自主用的是方言,可见方言是更容易表达心声的。说到故乡,我想起一种说法来,说是一个恋爱中的人,看到恋人的名字,会觉得那几个字特别顺眼特别可亲和自己难以割舍,我有时在车站,看到从海原来车或者发往海原的车,看到海原两个字,就是同样的感觉,甚至更为强烈,这是身在老家的人体会不到的。虽然老家是一个相对缺水的地方,但我们都觉得它就应该叫海原,对每一个海原人来说,好像这个名字是一个源泉,可以给我们无穷滋养,总是让我们念念在兹,牵挂无已。

记者:听说您在准备创作小说《地动》的过程中,非常注重各种相关资料的收集。想问,这一收集和准备的过程有多长?中间有没有一些令您印象深刻的经历。

石舒清:作为一个海原人,写大地震总是一种夙愿。早在上世纪90年代初期,时任自治区宣传部副部长的张怀武老师就提醒我们关注这一难得的写作题材。可惜我一直写短篇小说,从健康状况来说,也更适合写短篇,就觉得虽然海原大地震是好的写作对象,倒未必是我啃得了的骨头。我总是寄望于西海固其他优秀的写作者。2019年,在北京,有一个宁夏方面的文学会议,我正好在《十月》发表了一篇小说,于是禁不住放言说我要写海原大地震,当时诗人杨梓在身边,即鼓励我说了就要写。回来以后,就着手准备资料,海原作家田玉珍(笔名白鸽——编者注),在地震局工作过,又自己写作,知道哪些资料在文学是有用的,她前后给了我多次资料,我对她始终有感激心。另外我从网络上购买了大量有关地震的资料。一大段时间,我都埋头在资料里,寻找着可以为我所用的东西。写起来倒写得快,写了不到四十天,每天写一节,上午写,下午休息,绝不再多写一个字。

大地震留给海原的

记者:除了您在《几点说明(创作谈)》中提到的那条“可怕的深沟”,当年那场大地震还有没有给您成长经历中留下什么深刻印象的?故乡那些地震遗迹,比如震柳,在早年的生活经历里,您接触过它吗,当时是怎么一种感觉?

石舒清:关于大地震,家里的老人肯定说起过,说我的一个祖太太,被人用牲口驮去接生,半道上就地震了;说我的一个老前辈,正在灶前做饭,椽子掉下来,打在了手上等,但我家好像没有震亡的人。回忆童年生活,感到家人亲戚,多少都给我一种逃亡者的感觉,这肯定和大地震有某种关联。震柳我二十岁之前没有见过,后来有些朋友来海原,陪同去看过。一棵数百年的老树,被巨大怪异的力一撕两半,还敏感于春的信息,还和年轻的树一样显现出一种老辣而又蓬勃的生命力,这是可以给人启发的,是可以引为榜样的,海原人以震柳精神为海原精神,真是再合适不过了。

记者:在经历过当年那场惨烈的大震后,海原人在生活、民风等方面,有没有发生什么深受影响的变化,甚至影响至今?

石舒清:按物理学来讲,任何经历都会留下痕迹产生影响,何况这样的大难。我想大地震给海原人的影响至少有两点:一是倍加珍惜生活,且行且珍惜;一是在万般世事的浮沉与变迁里,相对显得比较从容达观。

不同以往的写作

记者:写《地动》前,您对灾难题材的小说作品关注过吗?有没有印象特别深刻,以至影响到这次创作的?

石舒清:看过一些灾难题材的文学作品,像庞贝城的毁灭,像智利大地震中一对恋人命运。智利大地震那篇不过一篇短篇小说,写一对犯了大罪的恋人,男的在监牢里插翅难逃,女的游街后正去往刑场,就在执行死刑的一刻,突然强震到来了。但正像评论家白草先生所说,尤其像地震这样的灾难,发生在瞬息之间,说来并没有多少可写的东西,还容易写得同质化,更多笔墨倒是要放在地震前和地震后,我这部小说,正是吻合了这样的写作原则。灾难文学,与其写灾难的可怕,倒不如说是在写灾难中的人们的生存状态与生存能力。灾难是对人的生存能力的试炼和锻炼。

记者:在《地动》的写作过程中,有没有一直感觉压抑和沉重,有没有写着写着就不由掉泪的时候?

石舒清:毕竟写的是自己的衣袍土地和骨肉乡亲,写作过程中感情强度和浓度都是不言而喻的。写到一个救援者对发灾难财的匪徒们讲说心里话的那段,我觉得他讲的那些事我这个写作者也能落下泪来。

记者:您在《创作谈》中说,“写作这么多年,没有一次发表我会如此看重和珍惜。”为什么这样说?

石舒清:以前的写作,也许只和我自己有关,最多和有数的几个人有关,这一次却是和许多人有关,和无数亡灵有关,和无数依然生活在这块动荡过的土地上的人们有关。我可能写得不够好,但我的心意是强烈的,心愿是大的。

记者:《地动》写出来了。您曾说,创作这部作品好像是“得到一块糖,还没有来得及品尝就吃下去了”。是不是感觉还有什么缺憾,比如觉得应该写而没写进书里的?

石舒清:这是一部具有献礼性质的作品,但现在我并不是十分满意。我似乎还有非常强烈的未曾表达出来的心意和愿望。好比一只蛋,还没有孵到一个理想的程度,就从一个必要的暗处呈现在亮处了。好像事犹未了,以后将如何,看机缘了。(记者 李振文)